本日、自主防災会は、東海市下水道課・防災危機管理課の皆さまをお招きし、「下水道と災害時のトイレ問題」についての講義と、簡易トイレの実演を行いました。

梅雨入りし、大雨と蒸し暑さが続く日々。あじさいが咲くこの季節に、悪天候にもかかわらず多くの自治会の皆さまにご参加いただきました。

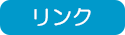

第1部:下水道課による講義

まずは下水道課の方が、三ツ池の下水道の状況を分りやすく説明して下さいました。

講義してくださった内容は下記のとおりです。

1.下水道の役割

2.汚水の処理について

3.雨水のゆくえ

4.私達の生活と下水道

下水道の整備により、私たちの街はきれいになり、トイレの水洗化や生活排水の処理が進んでいます。これにより、きれいな水辺の景観づくりや、大雨による浸水被害の軽減にもつながっています。

しかし、こうした恩恵を受けている私たちも、日頃から下水道に負担をかけないよう、次のような正しい使用方法を心がけることが大切です

-

熱いお湯を流さない:配水管の劣化につながります。

-

油を流さない:配管内で固まり、詰まりの原因に。

-

髪の毛などは排水に流さず、取り除く。

-

トイレットペーパー以外のものをトイレに流さない。

また、東海市では災害時に備え、次のような取り組みを進めているとのことでした

-

下水施設の耐震化

-

マンホールの浮上防止対策

-

災害用マンホールトイレの整備

-

下水道管路の点検・調査

講義では災害時下水道の話、質疑応答などもあり、かなり内容の濃い講義でした。

第2部:災害時のトイレ講義と簡易トイレの実演

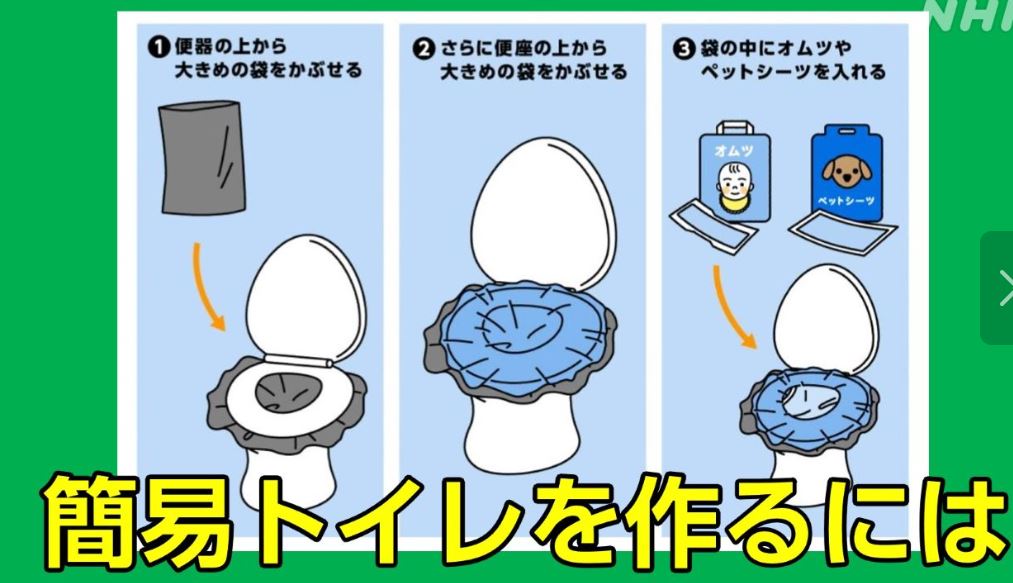

下水道といえばトイレです。災害時のトイレ問題・・・なんか袋とか凝固剤をれ入れるのは、な~んとなく知ってはいるものの、実際マニュアルみるの面倒くさい。一度実演見てみたいという要望に応え、自主防災会中心となり実演をさせていただきました。

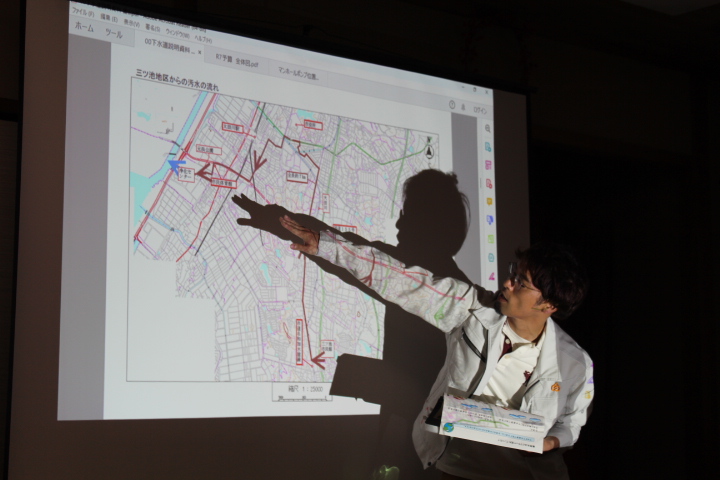

まずは避難所運営マニュアルの概要を確認。

防災資機材倉庫の内容把握。

避難所になる三ツ池小学校のトイレから排出される汚物が溜まる浄化槽の位置の確認。

トイレ講義では下記の内容を説明しました。

1.自宅での簡易トイレについて

2.避難所のトイレについて

3.実際に簡易トイレをつかってみよう

特に災害時、電気、上水道、下水道が使用できなくなる可能性が高く、快適な水洗トイレが使用できない場合が想定されます。水が確保できる場合であっても、災害直後は下水処理等の被害状況が確認されるまでは、水洗トイレの使用を禁止し、災害用トイレを使用すること。平時から災害時の水洗トイレの使用ルールを決め、周知しておくことが重要であるということです。

下水道を通る汚水は高い土地から低い土地に下り、処理センターに行く配管になっていますが、一部の低い土地から汚水を吸上げるためのポンプがマンホールの下に設置してあり、電気が止ると下水管は滞留し、汚水があふれる可能性があります。そんなことにならないよう、水洗トイレの使用を禁止するのです。

では簡易トイレを作ってみましょう👀

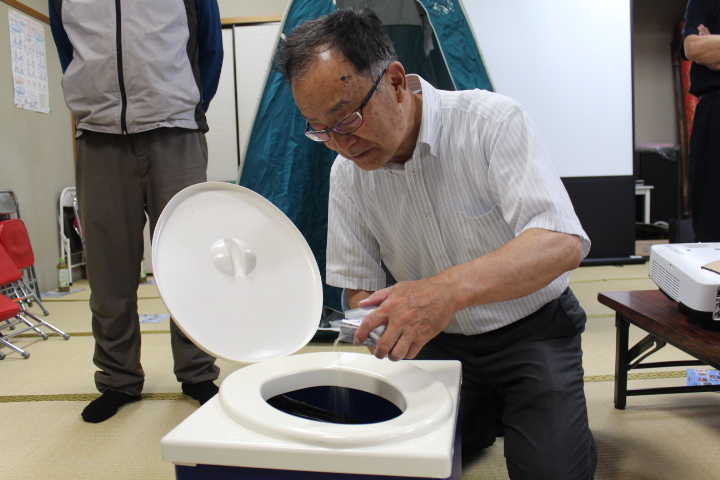

簡易トイレを出します。

袋を取り付けます。

便座を取り付けます。

汚物が入ります。

汚物が袋に溜まりました。

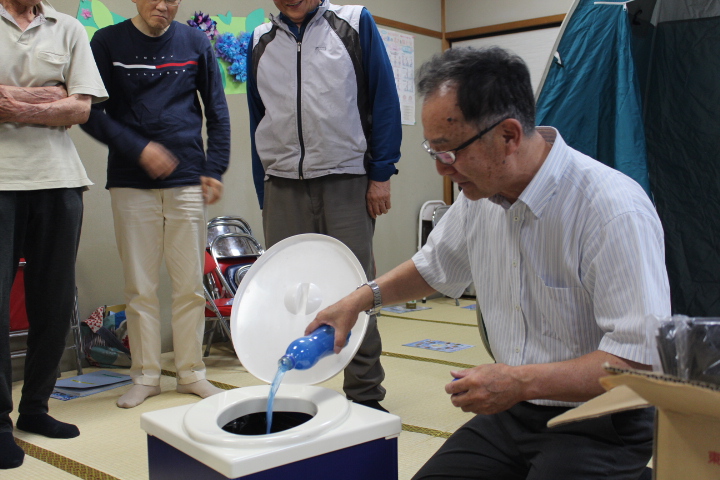

凝固剤を入れます。

しばらくすると固まります。

袋をしっかりとしめてごみ処理します。

簡易トイレの実演は、今までなんとなく思っていたことを確実にしてくれ、とても有意義な講義となりました。

最後に参加者の皆さまは、東海市からのお土産、携帯トイレ、ジップロック、保存食のクラッカーをお持ち帰りいただきました。

今後も地域ぐるみで防災意識を高め、「いざという時」に備えていきましょう。